気候変動への取り組みとTCFD対応

当社は、気候変動問題をはじめとする地球規模での環境問題を経営上の重要課題のひとつであると捉え、事業活動を通じた環境負荷軽減のための取組みを推進しています。特に気候変動への対応は喫緊の課題であり、2050年にカーボンニュートラル実現を目指して全社一丸となって取組みを進めています。また2022年には、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同を表明しました。

気候変動に係るリスク・機会の分析を通じて当社のサステナビリティを高めるとともに、同提言に基づいて気候関連情報を適切に開示してまいります。

ガバナンス

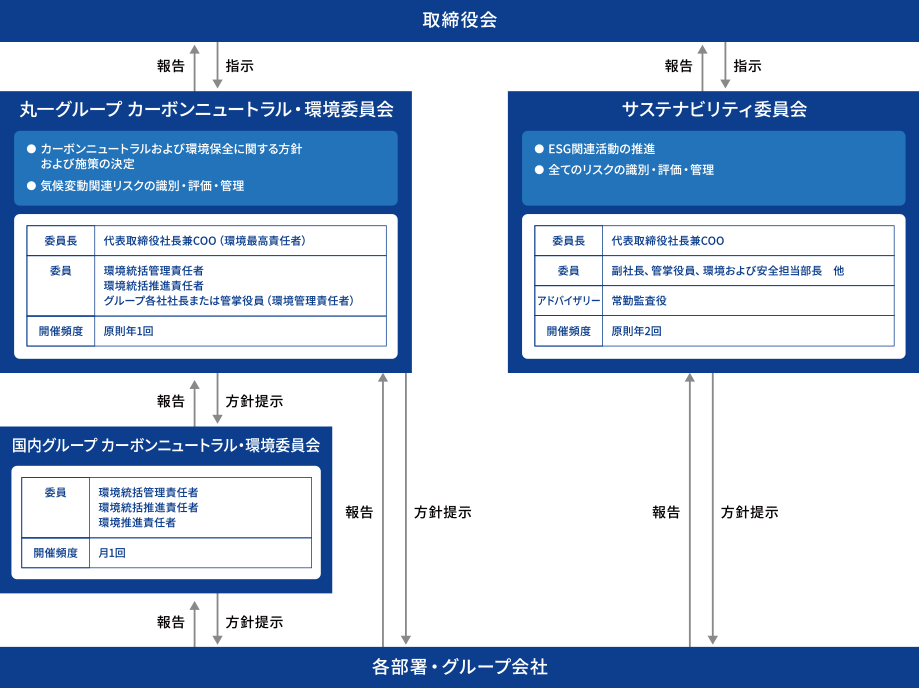

当社は、気候変動などの地球環境問題や環境関連諸法令などを踏まえ、当社グループにおける中長期的な方向性や目標を審議し、CO2排出量の削減やその他環境負荷の軽減など環境関連の諸課題への対応を迅速に推進するために、国内外グループ各社に環境管理責任者を置き、当社社長を(環境最高責任者)委員長とする「丸一グループ カーボンニュートラル・環境委員会」(以下「委員会」という。)を設置しています。

委員会は、CO2排出量削減をはじめ、水セキュリティ対策、生物多様性の保存、公害対策、化学物質管理、廃棄物削減などの環境関連課題について審議を行い、原則年1回開催しています。また委員会を構成する国内グループ会社については、目標や各社の取り組みの進捗状況を共有し、取組みの推進をより加速させるために月1回の頻度で「国内グループ カーボンニュートラル・環境委員会」を開催し、横の連携を強化しています。

環境最高責任者は、当社グループ全体におけるCO2排出量削減およびその他環境関連課題への対応に関する方針及び施策を決定し、その進捗及び環境保全の状況について半期に1回以上の頻度で取締役会へ報告を行います。気候変動に関する重要事項については、取締役会において決定・監督・指示を行います。

サステナビリティ推進体制

ピンチアウトで拡大表示![]()

戦略

当社は、サプライチェーン全体を踏まえ、気候変動におけるリスクと機会について整理し、事業への影響及び対応策を検討しています。シナリオ分析にはIPCCやIEAが公表する4℃シナリオと2℃未満シナリオを用いています。4℃シナリオは、産業革命期頃の世界平均気温と比較して2100年頃までに平均4℃上昇し、台風や大雨などの異常気象の激甚化が拡大する世界を想定しています。また2℃未満シナリオは、炭素税の導入や再エネ政策などカーボンニュートラルを目指した取り組みにより、産業革命期頃と比較して1.5℃から2℃程度に気温上昇が抑制される世界を想定しています。それぞれの世界観における2030年時点の当社への影響について分析を行っています。

各シナリオで想定されるリスクと機会を特定し、定量分析が可能な項目については、2030年時点における財務インパクトを試算しました。

4℃シナリオでは異常気象の激甚化により、当社保有の国内施設に対するリスクが相当の財務インパクトを引き起こす可能性があることを認知しています。その一方で、2℃未満シナリオではネットゼロ宣言した先進国において炭素税が導入された場合における当社グループのリスクや脱炭素化に伴う電力構成の変化に起因する日本の電力価格の高騰により、操業コストの増加が予測されます。さらに脱炭素化の潮流から起こる製鉄手法の変更等に伴い鉄鋼価格が世界的に高騰することを認知し、仕入れコストの増加が大きな財務インパクトを引き起こす可能性があることを確認しています。今回のシナリオ分析にて特定したリスクへ対応するため、引き続き対応策の検討を重ね今後起こり得る変化へ備えてまいります。

一方機会としては、①水素やアンモニアなど新エネルギーの普及に伴うステンレス配管需要の増加、②EV・FCV自動車・自動運転などの普及に必須となる半導体の需要増加に伴うBA管・EP管需要の増加、③気候変動により多発する災害対策や居住環境の維持・向上を目的とした鋼板や構造用鋼管、④世界の人口増に対応する食糧供給のための農芸用鋼管等、様々なイノベーションを契機とする鋼管需要に、当社グループの幅広い鋼管の品揃えと、日本と北米・アジアを中心する生産・販売のネットワークが対応し、多様な機会の可能性を確認しています。

物理的リスクとして想定される平均気温の上昇や異常気象の激甚化に対しては、工場建屋の二重屋根化や大型ファンの設置や工場内のエアコン導入、高潮対策として防潮扉設置や電気室建屋の嵩上げ、強風対策として工場シャッター部に補強ポスト設置などの対策を行っています。また風水災に対応する財物に対する保険を適正に付保しています。あわせて国内工場の敷地・屋根に合計で12メガワットの太陽光発電設備を有し、現在は電力会社向けに売電を行っており、今後は海外のグループ各社を含め、太陽光発電の自家使用や設備の更なる高効率機器への転換を検討してまいります。仕入れコストの増加に関するリスクには、原材料調達の多様化などを検討してまいります。

丸一鋼管グループにおける気候変動によるリスク/機会

※上記の表の時間軸は短期:0~3年、中期:4~10年、長期:11年~としております。

※事業インパクト評価は現時点(2024年10月)で入手可能なパラメータを元に実施しております。

※事業インパクト評価欄の表示は、今後の戦略等を検討する上での重要性の認識を相対的に示すものであって、必ずしも当社の財務状況全体に対する影響度を表すものではありません。

※事業インパクト評価欄「ー」の表示は、現時点で評価が困難ないし相対的に重要性が低いことを意味します。

リスク管理

企業を取り巻く環境の不確実性が増す中、企業活動に重要な影響を及ぼすリスクに的確に対処することが経営戦略や事業目的を遂行していくうえでは不可欠であると考えています。

「丸一グループ カーボンニュートラル・環境委員会」は、気候変動に関する移行リスクや物理的リスクを識別し、財務インパクトの影響度を評価・管理するとともに、当該リスクを「サステナビリティ委員会」と共有しています。また「サステナビリティ委員会」は気候関連リスクについて全社リスクとの相対的な評価を行い、発生頻度や財務インパクト等から優先度の比較検討を行います。

重要なリスクとして評価されたリスクについては定期的にモニタリングを実施することにより、全社リスクが適切に管理される体制を構築しており、これらの審議内容は取締役会に報告され取組方針や対応策を経営戦略・中期経営計画に反映される仕組みとしています。

指標と目標

当社では、気候変動課題が経営に及ぼす影響を評価し管理するため、温室効果ガスの一種である二酸化炭素(CO2)の総排出量を指標としています。

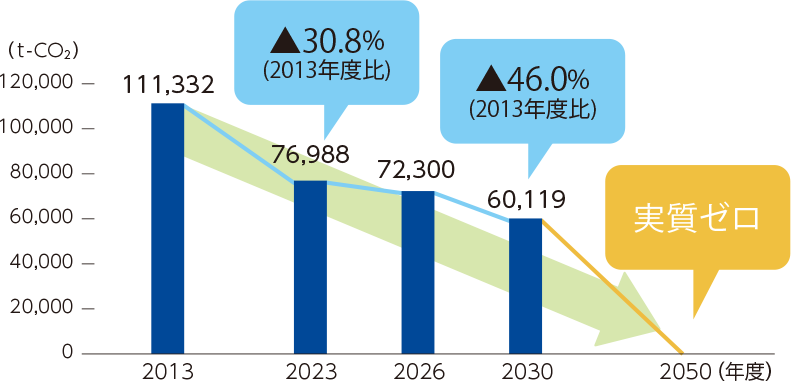

国内の丸一グループにおいて、2013年度対比で2030年度のCO2排出量(Scope1+2)を46%削減、2050年度にカーボンニュートラルを実現することを目標としています。目標達成に向けて、天井照明のLED化などの省エネ機器を含めた高効率機器の採用、さらなる省エネ活動の推進、低炭素エネルギーへの転換、再生可能エネルギー由来電力の活用などを実施しています。海外のグループ各社においても、国内同様天井照明のLED化をはじめとする省エネ活動の推進や再エネ由来電力の活用などについて経済合理性を考慮しながら積極的に検討、実施しています。

また、当社では再生可能エネルギーの導入についても重要課題と考え、2013年より太陽光発電設備の導入を開始し、発電した電力は電力会社へ売電することでCO2排出量削減に貢献しております。

2020年度より当社グループにおけるScope3の算定を実施しています。Scope3の算定については、算定精度および網羅性の向上に今後も継続的に努めてまいります。

排出量目標